平成12年度高エネルギー原子核実験グループ年次報告

研究概要

西暦2000年の夏、米国ブルックヘブン国立研究所(BNL)の超相対論的重イオン加速器

(RHIC)に於いて、今だかつて最高エネルギーの重イオン衝突が√sNN =

130 GeVで行われた。フェニックス実験は、RHICの中で最も大きい実験の一つ

で、重イオン衝突における様々な信号を測定することを目的とする。この実験は、

レプトンや光子等のように、衝突領域とあまり相互作用せずにつき抜けて来る指針

を用いて衝突初期を探ると同時に、衝突の最終段階を大いに反映するハドロンを

用いて、衝突後期を探る事ができるように設計されている。これによって、

重イオン衝突の衝突初期から後期までの全体の過程を調べ、クオーク、

グルーオン、プラズマの形成を探求する。

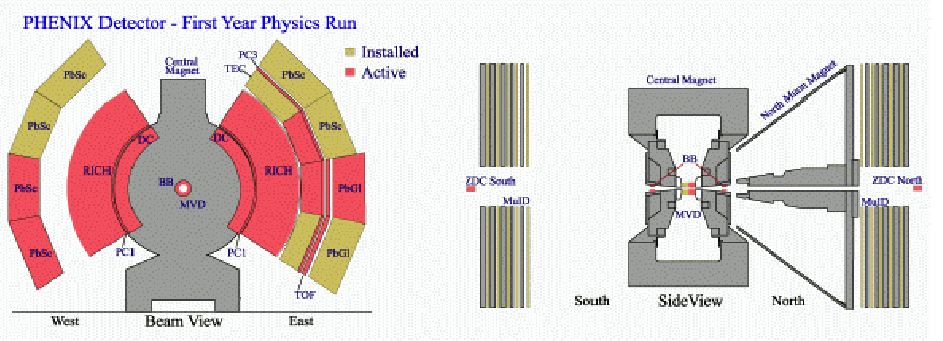

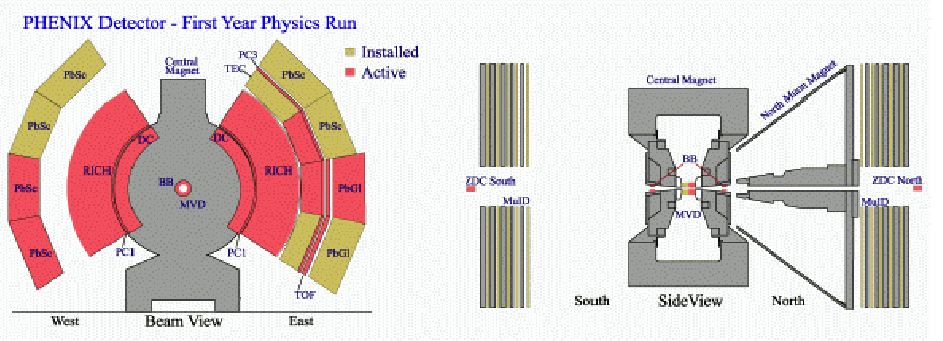

下図には、1年目のフェニックス実験のセットアップを、ビーム

軸から見た図(左)と側面図(右)を示す。このセットアップは中心ラピィディー付近

η < 0.35 で方位角90度ずつを覆う2つのセントラルアームと、1.1 <

η< 2.4で全方位角を覆う2つのミューオンアームから成る。中心磁石

は、z軸方向の磁場を作り出し、2層のパッドチェンバー(PC)とドリフト

チェンバー(DC)とタイムエクスパンジョンチェンバー(TEC)によって荷電粒子の

軌跡と運動量が再構成される。広い横運動領域での粒子識別を、ハドロンに

対しては飛行時間測定用ホドスコープ(TOF)が、電子に対してはリングイメージ

ングチェレンコフ検出器(RICH)が、光子、電子に対しては電磁カロリメター

(EMCAL:PbScとPbGl)が、それぞれ行う。また2つのビームビーム検出器(BBC)

3< |η| < 3.9により、衝突時間と、衝突点のz座標を決め、|η| <

2.5にある多重度、衝突点検出器(MVD)と、ビーム軸方向で電荷0の粒子を

測定するゼロ度カロリメター(ZDC)により、中心衝突度などのイベント情報を

決める。インパクトパラメターの方向を示す反応平面は、BBC及びMVDの方位角

情報から決められる。

フェニックス実験1年目のセットアップ

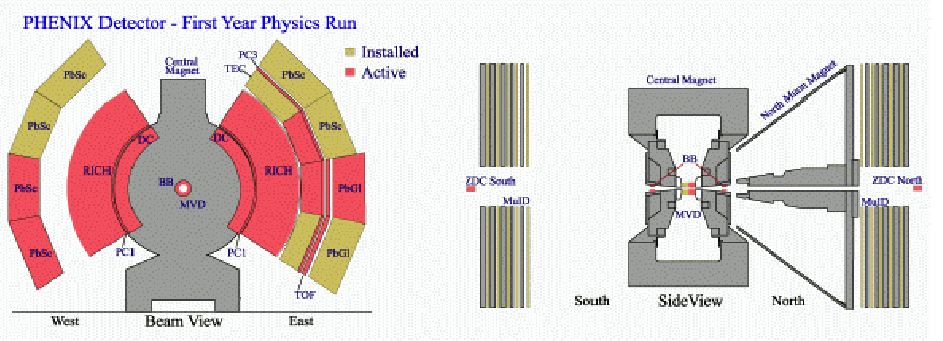

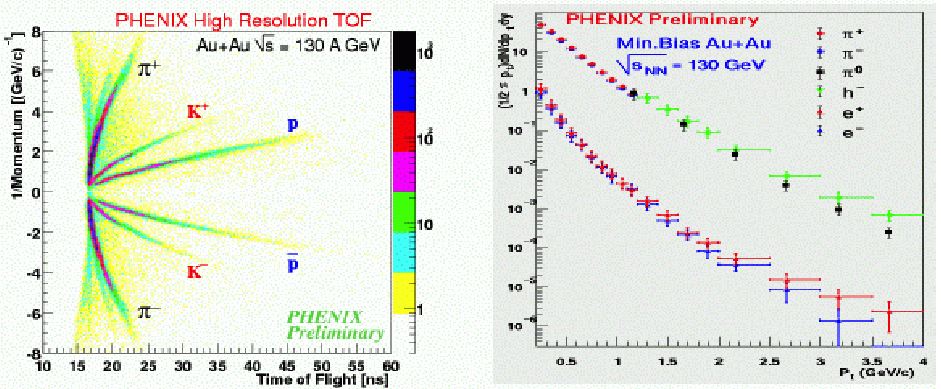

下図(左)には、運動量の逆数に電荷の正負をかけたものを縦軸に、

TOFで測定された飛行時間とBBCによって決められた衝突時間の差を横軸にとり、

ハドロンの粒子識別を示す。ホドスコープの全てのスラットを

たし合わせて、飛行時間分解能は115psが現時点で実現された。

下図(右)には、荷電粒子と、TOFにより識別されたパイ中間子と、

EMCALにより識別されたパイ0中間子と、RICHとEMCALにより識別された電子の

包括横運動量分布を示す。電子分布の低運動量領域は仮想光子やベクター中間子

等により主に説明されるが、一方オープンチャームやボトムからの寄与が高運動

量領域では重要になる。荷電粒子はDCとPCにより測定され、荷電パイ中間子は

TOFにより識別され、電子はRICHにヒットがある事、かつ軌跡から求まる運動量と

EMCAL中でのエネルギー損失の一致を要求して識別される。図より、荷電粒子と

パイ中間子の横運動量分布が同程度に測定され、これら荷電粒子より2ー3桁

少ない電子の横運動量分布が測定された。

飛行時間による粒子識別と荷電粒子、パイ中間子及び電子の横運動量分布

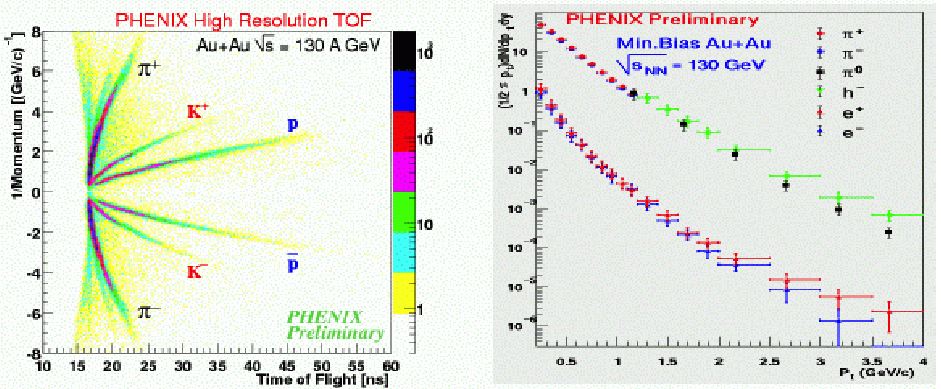

核子の衝突によって生成された粒子の横質量(運動量)分布の傾きは、衝突によ

り生じた高温高密度物質による系の温度に相当する量とされるが、衝突により

QGPが生成すると、ビームエネルギーについての系統的な測定において急激に増

加することが理論的に予測されている。低いビームエネルギーの陽子陽子衝突で

は、横質量分布は指数関数で記述され、その傾きは粒子によらず一定であったが、

より高いビームエネルギーにおける衝突になると、ジェットの影響により高い横

運動量での指数関数からのずれが確認された。高エネルギー重イオン衝突では、

横質量分布においてm_T - m_0が1GeV/c2以下では指数関数で記述され、

その傾きが粒子質量の増加とともに大

きくなることが報告されている。これは、膨張過程における集団運動の効果によ

ると考えられてきた。またSPS・NA44実験では、横軸を

m_T-m_0ではなく

m_T として各粒子の分布を上下にスケールさせると、すべてがうまく重なり合

いひとつの関数にのることが指摘されている。この解析[1]では

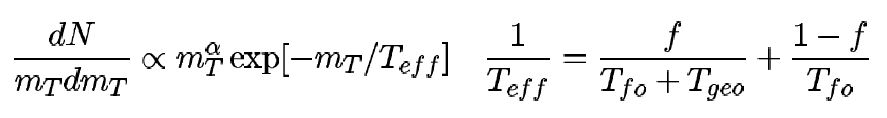

横質量分布を以下の式で記述する。

ここで、αは系の膨張におけるシナリオを表し、T_effはフリーズア

ウト温度 T_foとジオメトリの情報を含む成分T_geoを用いて表される。

この解析によりα、T_effが衝突系の増加に伴い増加することが確認

された。しかしNA44実験は各粒子についてm_T - m_0が1GeV/c2以下という限

られたアクセプタンスでの測定のため、粒子間の重なる領域は小さく、はっきり

とした結論は得られていない。

ここで、αは系の膨張におけるシナリオを表し、T_effはフリーズア

ウト温度 T_foとジオメトリの情報を含む成分T_geoを用いて表される。

この解析によりα、T_effが衝突系の増加に伴い増加することが確認

された。しかしNA44実験は各粒子についてm_T - m_0が1GeV/c2以下という限

られたアクセプタンスでの測定のため、粒子間の重なる領域は小さく、はっきり

とした結論は得られていない。

我々は2000年夏に開始されたRHIC・PHENIX実験に参加しており、我々筑波大グルー

プにより開発、建設がなされた飛行時間測定器は現在、時間分解能115psを達成

している。この高時間分解能飛行時間測定器を用いると、各粒子についてより高

い運動量まで測定可能になり、よって粒子間の重なる領域も大きくなり、

上記の問題について、より正確な議論をおこなうことができる。

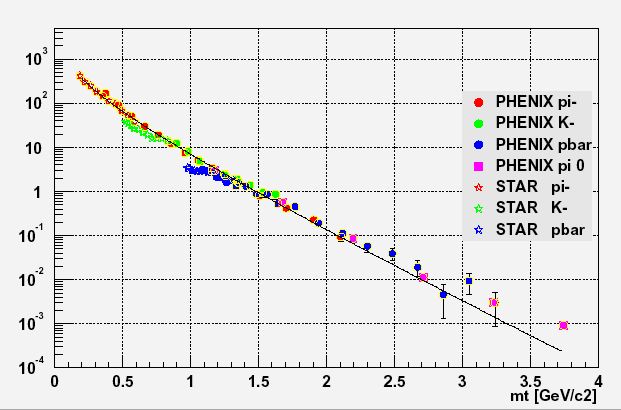

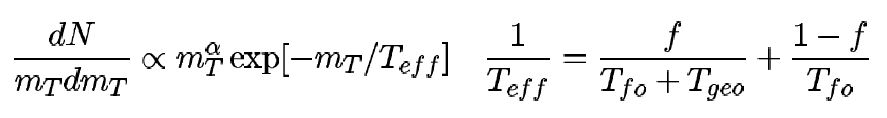

下図はRHIC130GeVでの中心衝突におけるm_T横質量分布で、

K中間子と反陽子がパイ中間子に重なるようにスケールしたものである。

より低い横質量まで測定できる

STAR実験での中心衝突における分布と、PHENIX実験でのパイゼロ中間子の分布も同様に

のせた。とくに低いm_Tでの反陽子についてずれが顕著に見られたが、大局

的に見るとすべてがひとつの関数で表わされている様子が見られる。

また、PHENIX実験におけるスケールされた横質量分布を上の関数でフィットし、

αとT_effの中心衝突度依存性を調べると、T_effは中心衝突度に

よらず一定であったが、αが中心衝突度の増加に伴い減少することが確認

された。これは関数の形が指数関数により近づいていることを示し、ジェット抑

制効果によって高いm_Tの成分が減少した可能性がある。

今後の解析が待たれる。

ハドロンの横運動量分布

欧州共同原子核研究機構のSPS加速器の最高エネルギ−での重イオン衝突

において、クオ−ク、グル−オン、プラズマ(QGP)が生成されたと

様々な実験グル−プによって発表された。SPS加速器は、どの時点で

QGP生成が始まるかを調べるために、近年様々なビ−ムエネルギ−の

重イオンを加速してきた。楕円型集団運動パラメタ−は初期密度勾配

に敏感であるため、ビ−ムエネルギ−を変えているうちに、QGP生成が

起これば、このパラメタ−の不連続な変化が観測されるかも知れない。

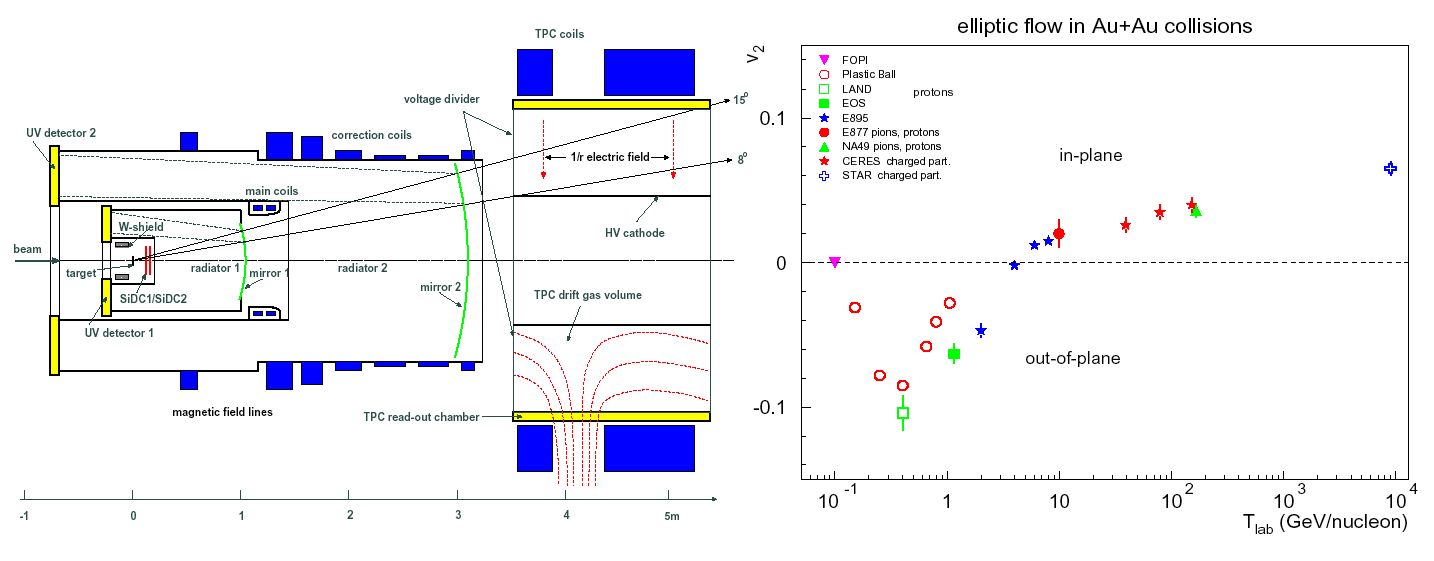

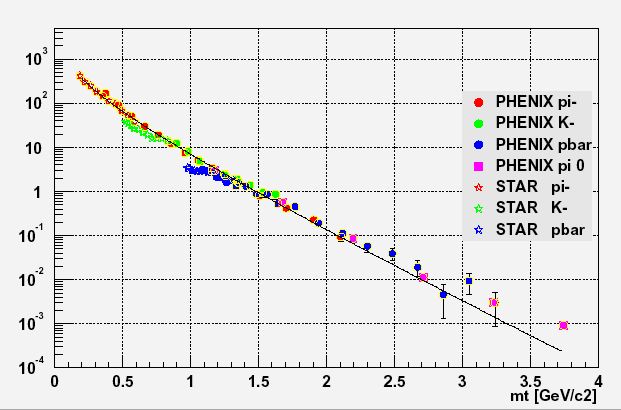

重イオン衝突での低質量電子対測定を、中心ラピディティ−付近で行うために

最適化されている。実験のセットアップは下図(左)に示した。

ハドロンの横運動量分布

欧州共同原子核研究機構のSPS加速器の最高エネルギ−での重イオン衝突

において、クオ−ク、グル−オン、プラズマ(QGP)が生成されたと

様々な実験グル−プによって発表された。SPS加速器は、どの時点で

QGP生成が始まるかを調べるために、近年様々なビ−ムエネルギ−の

重イオンを加速してきた。楕円型集団運動パラメタ−は初期密度勾配

に敏感であるため、ビ−ムエネルギ−を変えているうちに、QGP生成が

起これば、このパラメタ−の不連続な変化が観測されるかも知れない。

重イオン衝突での低質量電子対測定を、中心ラピディティ−付近で行うために

最適化されている。実験のセットアップは下図(左)に示した。

衝突点は固定標的のすぐ後に置かれた2枚のシリコン、ドリフト検出器(SDD)

によって決定される。ガスの発光体を用いた2台のリングイメ−ジング

チェレンコフ検出器(RICH)は、電子識別のために使われる。パッドチェンバ−

(PC)は後にタイムプロジェクションチェンバ−(TPC)に取って代られるが、

他の全ての検出器と共に軌跡再構成に使われる。2重の超電導ソレノイド磁石

および、新たにRICH検出器の後ろに付け加えられた磁石によって作り出される

方位角方向の曲率を用いて、再構成した粒子軌跡の運動量と電荷の正負を

測定する。

この解析では、全ての荷電粒子を測定するSDDのみを用いて方位角非等方性を

調べた。以下に記されている方法[5,6,7,8]

を使って、反応平面に対して荷電粒子の方位角分布のフーリエ解析を行った。

SDDのヒットの独立な小サンプルから、各々の反応平面を決定し、非等方性を

測定するときには、別の小サンプルの反応平面を用いることによって、

自動相関を除いた。反応平面の分解能を見積もるために別の小サンプルからの

反応平面同士の相関を用い、その使われた反応平面の分解能のための補正を

行った。楕円型集団運動の係数v2を異なるエネルギーで測定し、運動

エネルギーの関数にして下図(右)に示した。

CERES/NA45実験のセットアップ(左)、楕円型集団運動のパラメター

($v_2$)のビームエネルギー依存性(右)、この解析の結果は赤色の星印で

示した。

高エネルギー重イオン衝突によるQGP の生成とその性質の研究のために、複

雑な原子核・原子核衝突反応を理解し、かつQGP 生成の重要な証拠を得るこ

との出来るハドロン識別測定は必須である。ところが、実験技術的観点からは、

ハドロンの識別測定は高エネルギー重イオン衝突の高粒子密度状態で実施するこ

とは困難が伴う。幅広いハドロンの粒子識別を行うことの出来、かつ信頼性の高

い方法として高時間分解能飛行測定法がある。

CERES/NA45実験のセットアップ(左)、楕円型集団運動のパラメター

($v_2$)のビームエネルギー依存性(右)、この解析の結果は赤色の星印で

示した。

高エネルギー重イオン衝突によるQGP の生成とその性質の研究のために、複

雑な原子核・原子核衝突反応を理解し、かつQGP 生成の重要な証拠を得るこ

との出来るハドロン識別測定は必須である。ところが、実験技術的観点からは、

ハドロンの識別測定は高エネルギー重イオン衝突の高粒子密度状態で実施するこ

とは困難が伴う。幅広いハドロンの粒子識別を行うことの出来、かつ信頼性の高

い方法として高時間分解能飛行測定法がある。

高時間分解能飛行時間測定器として様々なタイプのものが知られているが、BN

L ・RHIC 実験やCERN ・LHC におけるALICE 実験など超高エ

ネルギー重イオン衝突では発生する荷電粒子が多いために、検出器のチャンネル

数を多数必要になること、また、検出器上で粒子密度が非常に高くなる。この条

件を満たす測定器として、ペストフ・スパークカウンターと呼ばれる放電を利用

した測定器がある[9]。

古くから知られているが、余り成功例はなく、主要実験にお

いて運用され成功した例はいまだなく、幾つかの深刻な問題点が明らかになって

きている。本研究は、これらの問題点の原因を解明し、解決策を探ることを目的

としている。

ペストフ飛行時間測定器の 問題点として知られる数 100psの広がりをもつ2重

構造の時間分布を理解するために独自にカスケード放電模型を作成した[10]。電子な

だれ発展過程においては統計的な時間の揺らぎは高々10ps程度であり主因とは考

えられない。しかしながら、初期電子数の統計的揺らぎの効果は重要であること、

時間分布の第一成分の幅は主に初期電子発生位置の揺らぎによること、初期電子

の発生位置の違いが、第2成分の強度に影響を与えること、また、初期電子数の

増加に伴いカウンター分解能は向上するが、第2成分の強度も増加することがわ

かった。さらに、紫外光を入れることによって時間分布に典型的な2重構造が現

れた。カスケード放電模型計算から、ギャップ長を拡げることは電子なだれの速

度が有限であるために時間分解能の低下を招くが、一方で、ギャップ長を狭める

と、吸収が行われない領域の割合が増えるために第2成分が増加することがわかっ

た。このために、短ギャップで紫外光の効率の良い吸収が必要であることが認識

された[10]。

次に、実際にペストフ・スパークカウンターを製作し、経年変化・経時変化に特

に着目したテストを行った。期待された良好な時間分解能は得られたものの、時

間分布の2重構造や検出効率の経時変化が観測された

[11]。 これは、電極陰極への

ポリマーの形成が第1要因であると考えられる。ポリマーは紫外光の吸収測定か

らクエンチャーガスとして使用した混合ガスの吸収領域と陰極物質として使用し

たアルミニウムの仕事関数の丁度間隙の波長帯に相当しているために、放電の成

長そのものに大きな影響を与えたものであろう。陰極への付着を防ぎ、かつ付着

物の影響を最小に留めることが現時点で考えられる最善の策と思われる。これら

の問題の解決策として、(1)仕事関数の高い陰極物質の使用、(2)エチレン、

イソプレン以外のガスの使用、(3)陰極の高温化、を提案する[11]。

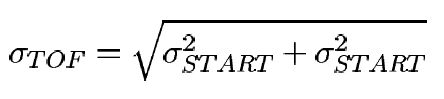

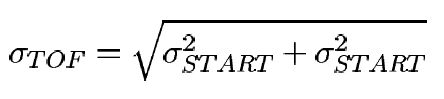

高エネルギーの荷電粒子を識別する方法として飛行時間測定法(TOF)がある。

粒子識別能力は飛行時間分解能に依存するが、飛行時間はスタートカウンター

とストップカウンターから決定されるので、その分解能は

で与えられる。したがってTOFの時間分解能をあげるためにはスタートカウンター

とストップカウンターの両方の時間分解能の向上が必要である。

本研究では陽子ビームを用いた高エネルギー原子核実験における高時間分解能

ビームカウンターの開発を試みた。

陽子ビーム用の光電子増倍管を用いたビームカウンターとして

発光源としてチェレンコフ光とプラスチックシンチレーターからの

シンチレーション光の利用が考えられる。

光電子増倍管を用いた時間測定では統計性によ

り光子数が多いほどよい時間分解能が得られるが、

シンチレーション光に比べて、チェレンコフ光は約十分の1以下と光量が少ない。

一方でチェレンコフ光の放出時間はシンチレーション光よりも遥かに早く、

光子数は少なくても高時間分解能を得ることが期待できる。

そこで本研究ではチェレンコフ光を効率よく収集する光学系を設計することとし

た。

で与えられる。したがってTOFの時間分解能をあげるためにはスタートカウンター

とストップカウンターの両方の時間分解能の向上が必要である。

本研究では陽子ビームを用いた高エネルギー原子核実験における高時間分解能

ビームカウンターの開発を試みた。

陽子ビーム用の光電子増倍管を用いたビームカウンターとして

発光源としてチェレンコフ光とプラスチックシンチレーターからの

シンチレーション光の利用が考えられる。

光電子増倍管を用いた時間測定では統計性によ

り光子数が多いほどよい時間分解能が得られるが、

シンチレーション光に比べて、チェレンコフ光は約十分の1以下と光量が少ない。

一方でチェレンコフ光の放出時間はシンチレーション光よりも遥かに早く、

光子数は少なくても高時間分解能を得ることが期待できる。

そこで本研究ではチェレンコフ光を効率よく収集する光学系を設計することとし

た。

光学系を構築する上でチェレンコフ光が一定角

で放射されることに着目し放物線を用いることを考えた。

放物線は軸に平行に入射した光を一点(焦点)に集光する性質があるので、

焦点が原点にある放物線の軸をチェレンコフ光の放射角度だけ回転し、

それをさらにビーム軸に対して360度回転すれば

すべての光を一点(焦点)に集光する

ことが可能となる[12]。

集光率をさらに高めるため

放射媒体の形状に上記の考えを適用し放射媒体内で集光する仕組みになっている。

放射媒体にはアクリライトを用いた。

陽子ビームの代わりにパイ中間子ビーム用に設計し、高エネルギー加速器研究機

構のテスト用パイ中間子ビームを用いて性能評価を行った。

チェレンコフビームカウンターに加えて、時間分解能を測定する2台の

タイミングカウンターを用いて、各時間分布を測定した。

その結果、チェレンコフビームカウンター個有の時間分解能は

20 ps以下であると見積もることができた。最小電離粒子による

時間分解能としては最高級の結果である。

参考文献

[1] T. Csorgo and B. Lorstad, Phys.Rev.C54(1996)1390

[2] G.Agakichiev et al., CERES collaboration, Eur. Phys. J. C4, (1998) 431.

[3] G.Agakichiev et al., CERES collaboration, Phys. Rev. Lett. 75, (1995) 1727.

[4] G.Agakichiev et al., CERES collaboration, Phys. Lett. B422, (1998) 405.

[5] J.Barrette et al., E877 Collaboration,Phys. Rev.Lett. 73, (1994) 2532.

[6] J.Barrette et al., E877 Collaboration, Phys. Rev. C55, (1997) 1420.

[8] A.Poskanzer and S.Voloshin, Phys. Rev. C58, (1998) 1671.

[9] Yu.N.Pestov, Timing Below 100 ps with Spark Counters : Work Principle and Applica-tions(1998), E.Badura, Status of the Pestov spark counter development for the ALICE experiment,NIM A379(1996)468.

[10]平成11年度物理学研究科鈴木美和子修士論文

[11]平成12年度理工学研究科箱崎大輔修士論文

[12]平成11年度物理学研究科吉川剛史修士論文

- 三明康郎、物理学系・教授

- 江角晋一、物理学系・講師

- 佐藤進、物理学系・助手(研究専従)

- 中條達也、物理学研究科5年

- 清道明男、物理学研究科5年

- 鈴木美和子、物理学研究科3年

- 相澤美智子、理工学研究科2年

- 圷雄大、理工学研究科2年

- 箱崎大祐、理工学研究科2年

- 小野雅也、数理物質科学研究科1年

- 鶴岡裕士、数理物質科学研究科1年

研究業績

(1)発表論文、国際会議招待講演

- 発表論文

- 1) CENTRAL PB + PB COLLISIONS AT 158/A - GEV/C STUDIED BY PI - PI INTERFEROMETRY.

M.M. Aggarwal, (T. Chujo, R. Higuchi, S. Kato, M. Kurata, K. Kurita, Y. Miake, Y.Miyamoto, S. Nishimura, H. Sako, S. Sato, K. Yagi, Y. Yokota), et.al., Eur.Phys.J.C16:445-451,2000

- 2) COLLECTIVE FLOW AND HBT IN PB + PB COLLISIONS AT THE CERN-SPS.

M.M. Aggarwal, (T. Chujo, R. Higuchi, S. Kato, M. Kurata, K. Kurita, Y. Miake, Y.Miyamoto, S. Nishimura, H. Sako, S. Sato, K. Yagi, Y. Yokota), et.al., Nucl.Phys.A663:729-732,2000

- 3) SEARCH FOR DISORIENTED CHIRAL CONDENSATES IN 158/A-GEV PB+PB COLLISIONS.

Tapan K. Nayak, (T. Chujo, R. Higuchi, S. Kato, M. Kurata, K. Kurita, Y. Miake, Y.Miyamoto, S. Nishimura, H. Sako, S. Sato, K. Yagi, Y. Yokota), et.al., Nucl.Phys.A663:745-748,2000

- 4) DELTA++ PRODUCTION IN 158-A-GEV PB-208 + PB-208 INTERACTIONS AT THE CERN SPS.

M.M. Aggarwal, (T. Chujo, R. Higuchi, S. Kato, M. Kurata, K. Kurita, Y. Miake, Y.Miyamoto, S. Nishimura, H. Sako, S. Sato, K. Yagi, Y. Yokota), et.al., Phys.Lett.B477:37-44,2000

- 5) AN EXCITATION FUNCTION OF K- AND K+ PRODUCTION IN AU + AU REACTIONS AT THE AGS.

L. Ahle, (T. Chujo, A. Kumagai, K. Kurita, Y. Miake, H. Sako, S. Ueno-Hayashi, K. Yagi), et.al., Phys.Lett.B490:53-60,2000

- 6) THREE PION INTERFEROMETRY RESULTS FROM CENTRAL PB + PB COLLISIONS AT 158-A-GEV/C.

M.M. Aggarwal, (T. Chujo, R. Higuchi, S. Kato, M. Kurata, K. Kurita, Y. Miake, Y.Miyamoto, S. Nishimura, H. Sako, S. Sato, K. Yagi, Y. Yokota), et.al., Phys.Rev.Lett.85:2895,2000

- 7) SCALING OF PARTICLE AND TRANSVERSE ENERGY PRODUCTION IN PB-208 + PB-208 COLLISIONS AT 158-A/GEV.

M.M. Aggarwal, (T. Chujo, R. Higuchi, S. Kato, M. Kurata, K. Kurita, Y. Miake, Y.Miyamoto, S. Nishimura, H. Sako, S. Sato, K. Yagi, Y. Yokota), et.al., Eur.Phys.J.C18:651-663,2001

- 8) OBSERVATION OF DIRECT PHOTONS IN CENTRAL 158-A/GEV PB-208 + PB-208 COLLISIONS.

M.M. Aggarwal, (T. Chujo, R. Higuchi, S. Kato, M. Kurata, K. Kurita, Y. Miake, Y.Miyamoto, S. Nishimura, H. Sako, S. Sato, K. Yagi, Y. Yokota), et.al., Phys.Rev.Lett.,85(2000)3595.

- 9) CENTRAL PB + PB COLLISIONS AT 158/A - GEV/C STUDIED BY PI - PI INTERFEROMETRY.

Eur.Phys.J.C16:445-451,2000

M.M. Aggarwal, (T. Chujo, R. Higuchi, S. Kato, M. Kurata, K. Kurita, Y. Miake, Y.Miyamoto, S. Nishimura, H. Sako, S. Sato, K. Yagi, Y. Yokota), et.al.

- 10) LOCALIZED CHARGED NEUTRAL FLUCTUATIONS IN 158 A GEV PB + PB COLLISIONS.

Phys.Rev.C64:011901,2000

M.M. Aggarwal, (T. Chujo, R. Higuchi, S. Kato, M. Kurata, K. Kurita, Y. Miake, Y.Miyamoto, S. Nishimura, H. Sako, S. Sato, K. Yagi, Y. Yokota), et.al.

- 11) CENTRALITY DEPENDENCE OF CHARGED PARTICLE MULTIPLICITY IN AU-AU COLLISIONS AT S(NN)**(1/2) = 130-GEV.

Phys.Rev.Lett.86:3500-3505,2001

K. Adcox, (T. Chujo, S. Esumi, A. Kiyomichi, Y. Miake, M. Ono,S. Sato, M. Suzuki, H. Tsuruoka) et.al.

- 国際会議招待講演

- Y. Miake, " Delta++ production & Directed and Elliptic Flow

in 158 A GeV Pb + Pb collisions", XXXth International Conference on High Energy Physics, July 27 - August 2, 2000, Osaka, Japan

- 招待講演 50 GeV PS におけるハドロンの系統的測定、三明康郎、KEK、50 GeV PS における原子核・ハドロン物理検討会、平成12年5月19〜20日、筑波

- 招待講演 高エネルギー重イオン衝突におけるQGP生成と集団運動、三明康郎、理化学研究所セミナー、平成12年7月18日、和光

- 招待講演 Directed and Elliptic Flow in Heavy Ion Collisions, RIKEN mini-international workshop, July 25, 2000, RIKEN, Wako

- 招待講演 高エネルギー重イオン物理の新世紀の幕開け、三明康郎、早稲田大学セミナー、平成12年11月28日

平成12年(‘00)秋の学会(新潟大学)

- 一般講演 Performance of High Resolution Time-of-Flight detector for Study of Identified Hadron Production at RHIC-PHENIX Experiment、清道明男、小野雅也、加藤純雄、佐甲博之、佐藤進、鈴木美和子、中條達也、鶴岡裕士、三明康郎、他

- 一般講演 Hadron Production in 65A GeV Au + 65A GeV Au Collisions at RHIC-PHENIX(I), 佐藤進 他 PHENIX実験

- 平成12年度筑波大学物理学研究科博士学位論文

- 1)氏名;中條達也

学位;博士(理学)

題目;Study of Single Particle Spectra and Two Particle Correlation in Au+Au Collisions at 4 - 11 A GeV

- 2)氏名;佐藤進

学位;博士(理学)

題目;Study of Delta++ Resonance Abundance in 158 A GeV Pb + Pb Collisions at CERN-SPS

- 平成12年度筑波大学理工学研究科修士学位論文

- 1)氏名;相澤美智子

学位;修士(理学)

題目;核子あたり158GeVの鉛・鉛衝突におけるπ中間子、K中間子、陽子の一粒子包括測定

- 2)氏名;箱崎大輔

学位;修士(理学)

題目;高エネルギー原子核実験のためのPestov Spark Counterの試作と評価

- 平成12年度筑波大学自然学類(物理学専攻)卒業論文

- 1)氏名;黒木善昭

題目;PC-Linux とROOT を用いたCAMAC データ収集システム開発

- 2)氏名;坂井真吾

題目;高エネルギー陽子ビームのための高時間分解能チェレンコフビームカウンターの開発

- 3)氏名;進藤美紀

題目;相対論的重イオン衝突における楕円形集団的運動の解析

- 4)氏名;益井宙

題目;高エネルギー重イオン衝突における生成粒子の方位角相関測定用検出器

- 5)氏名;団村絢子

題目;PHENIX実験における陽子・陽子衝突トリガーカウンターのためのPhoton Conversion Rejectorの設計

- 日韓科学協力事業、ハドロンの系統的測定によるクォークグルオンプラズマの研究、三明康郎(代表)、1150千円

- 奨励研究A、高エネルギー実験での粒子識別の為の時間分解能10ピコ秒をもつ飛行時間測定器の開発、佐藤進(代表)、700千円

- 天禄基金、相対論的重イオン衝突型加速器(RHIC)による新物質クォーク・グルオンプラズマ発見のためのPHENIX国際協力研究、三明康郎、

- 米国ブルックヘブン国立研究所 三明康郎、他 PHENIX実験

- 欧州共同原子核研究所 三明康郎、他 CERN−SPS−WA98実験

- 韓国延世大学 三明康郎、他 高エネルギー重イオン衝突における粒子生成